La salle de jeux des enfants, d'une très grande superficie, est située au dernier étage juste à côté de la terrasse-pergola. En légère déclivité on y accède par un escalier de quelques marches. Le surplomb qui occupe la partie nord sur toute la longueur, pouvait en son centre voir glisser sa balustrade et devenir ainsi une estrade. On retrouve comme dans toute la villa une pendule synchronisée et l'éclairage indirect de l'ingénieur André Salomon. Le sol est en parquet Noël. Une performance architecturale est réalisée au niveau de la baie vitrée dont les deux angles sont contiguës, offrant ainsi une vue fantastique sur le parc, tout en assurant un éclairage naturel exceptionnel.

Gros plan sur le circuit de train de la salle de jeux de la Villa Cavrois. Il s'agit d'un réseau à 3 voies dont le rail central assure l'arrivée du courant à la locomotive.

Ci-dessus la vue surplombante, sur la salle de jeux des enfants, depuis l'estrade. Au fond la porte d'accès à la terrasse pergola.

Cette salle de jeux a été reconvertie en lieu d'expositions, après qu'il fut envisagé, dans un premier projet, d'en faire un espace de restauration. On y trouve trois lampadaires conçus d'après les plans de Mallet-Stevens.

La baie vitrée, de la salle de jeux de la Villa Cavrois, est une prouesse technique pour l'époque.

Ci-dessous, la grande baie vitrée en angle, vue de l'extérieur, depuis la terrasse pergola. Déjà avec la réalisation du pavillon du tourisme, lors de l'exposition des Arts Décoratifs, à Paris, en 1925, Robert Mallet Stevens était parvenu à réaliser une ouverture qui semble impossible avec une impression de maintien dans le vide.

Certainement l'une des pièces les plus difficile à restaurer par manque de documents anciens. Pendant un temps, l'idée avait germée d'une transformation en restaurant, avec un accès sur la terrasse pergola. Cette transformation, que beaucoup estimaient malheureuse, n'a pas été poursuivie. La salle de jeux des enfants Cavrois redeviendra à l'identique dans sa version de 1932 voulue par Mallet-Stevens.

Un cloisonnement provisoire a été installé (panneaux rouges), au niveau de l'ancienne rembarde. Il s'agissait de permettre les visites, lors des Journées Européennes du Patrimoine en 2013, par ce couloir temporaire.

Une porte permettait la communication directement avec un palier de l'escalier principal. On reconnaît à travers l'ouverture la baie vitrée ronde de cette cage d'escalier.

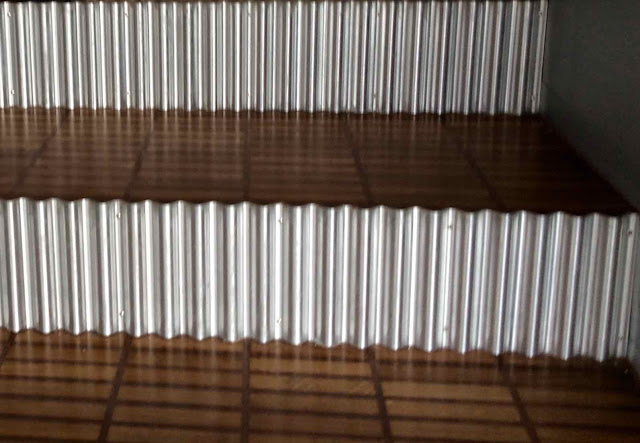

Ci-dessous quelques clichés de la salle de jeux des enfants en cours de rénovation.

Sur ce cliché, la cloison provisoire a été abattue et un escalier temporaire a été installé au centre. L'escalier définitif sera repositionné sur la gauche comme à l'origine, comme le montre la vue ci-dessous.

Ci-dessous les clichés pris en juin 2015